【华西都市报】长江亟待休渔,否则将无鱼可捞

2007年,曹文宣在赤水河流域对鱼类资源进行考察。(受访者供图)

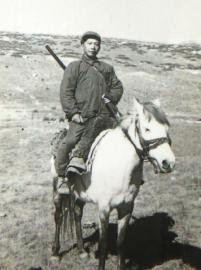

曹文宣在藏区考察。 (受访者供图)

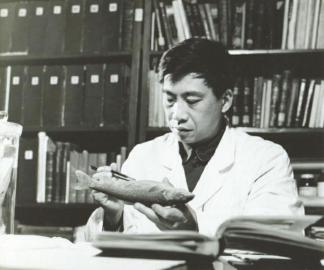

上世纪70年代,曹文宣整理多年来在青藏高原考察获得的标本及数据,完成《裂腹鱼类的起源和演化及其与青藏高原隆起的关系》这篇重要学术文献。 (受访者供图)

曹文宣的这篇文章,为探索青藏高原隆起的时代、幅度和形式问题提供了有力佐证

曹文宣希望通过华西都市报,再次向世人呼吁:“长江亟待休渔十年,否则今后长江将无鱼可捕。”

2014年3月22日上午,武汉东湖,波光粼粼。曹文宣工作的中科院水生所,和他的家都在东湖边,办公室也在这里。进入办公室,迎面是一座影壁,转入后,是沙发、茶几、大书桌、整整一堵墙的书架,以及随处可见的研究资料和书稿。

书桌正面,摆放着一个尖牙利齿的巴西食人鲳标本。房间一侧的玻璃皿中,放着一条雅鱼标本。房间另一侧,则是一个慢悠悠游弋在水缸底部的鳄龟。

“都是四川老乡,我们就用四川话交流嘛。”这次采访,从曹老随意的开场白展开。采访中,老人为人随和,以及他对保护长江鱼类的赤诚之心,时时刻刻感染着记者。

虽然年届八旬,但曹文宣的记忆力依旧惊人。回忆起几十年前的人和事,仿佛都如同昨日发生。作为全国鱼类学会理事长,老人给我们所讲的故事、话题,自然都围绕着“鱼”展开。

1955年 武昌鱼

油灯下观察胚胎发育

让武昌鱼走向全世界

1955年,刚从四川大学毕业的曹文宣,被分配到中国科学院水生生物研究所(以下简称为“中科院水生所”)。不久,被安排到该所位于梁子湖的鱼类生态野外工作站,去研究一种名为团头鲂的新发现鱼种,并主要研究团头鲂和另一种三角鲂的鱼类在生物学上的区别。

说起团头鲂,大家可能陌生。但提及大名鼎鼎的武昌鱼,那就无人不知了。这两种鱼,正是著名的武昌鱼。

曹老说,这种鱼形状特殊,身体有斜方形的轮廓,既高且扁,古代统称为鲂鱼或鳊鱼,自古分布很广。梁子湖盛产这些鱼类,梁子湖通长江的港口樊口的鳊鱼肉味最美,有鳊鱼“产樊口者甲天下”之说。当时的团头鲂没有人工养殖的经验,这种野生鱼最容易被渔网捕获,缺乏保护。

曹文宣研究发现,这种鱼不但好吃,而且和鲫鱼有很多相似之处,如在缓流或静水处的水草上产卵,卵粘在草上不容易被水流冲走(不像长江四大家鱼,在流水中产卵,呈漂流性)。此外,团头鲂生长较快,主要吃草,非常适合人工养殖。

上世纪50年代的梁子湖,条件十分艰苦。没有电,晚上工作时,曹文宣和同事们一人一盏煤油灯。为观察团头鲂的胚胎发育过程,曹文宣连续工作48小时,及时绘制了不同发育期的胚胎图。

正是曹文宣他们的艰辛付出,全国各地都成功养殖了团头鲂,甚至还推广到了国外。据《中国渔业年鉴》统计,2012年,我国鲂鳊鱼的养殖产量已达70.5万吨,经济效益巨大。

石磙上练撒网收网

独家本领没挨过饿

要研究鱼,首要的前提是,你要抓得住鱼。

刚开始在梁子湖边研究团头鲂时,曹文宣向当地的老渔民学会了一生受用的技能——撒网捕鱼。曹文宣说,梁子湖的渔船小,一叶扁舟在湖中任由风浪一打,不住地四下摇晃。同事们有的不习惯,要晕船。他身体好,能上船,就主动要求和渔民们一起学习撒网的技巧。

“我年轻,有渔民们笑我没劲,说书生学不了打鱼。”曹文宣不信邪,还是要求学。撒网看上去容易,实际上是个难学的重体力活。渔网打湿后,重达30多斤。才上渔船,摇摇晃晃,站都站不稳。要把如此重的渔网均匀地撒出去,谈何容易?

听了渔民们的建议,曹文宣没有立即上船,而是站在圆柱形的石磙上,锻炼平衡感。然后,在石磙上练撒网、收网。渐渐地,平衡性有了,撒网捕鱼也学会了。

学会撒网,不但有助于学术研究,还能不挨饿。在历次高原考察中,中午往往不回驻地吃午饭。曹文宣根据鱼的习性,找到鱼群隐藏的坑穴,一网下去,总能捞起够队员们饱餐一顿的各种鱼类。

3年困难时期,武汉有不少人饿肚子。凭着捕鱼捉虾的本领,曹文宣坦言,自己从来没饿到过。“那时东湖环境好,鱼虾很多,我用蒿草扎成把子,插在东湖里,早上划船去用抄网捞虾,一网下去,里面总有一些虾。”每每这时,曹文宣都从网里捡一些自己吃。剩下的大部分,会送到水生所食堂,改善大家的伙食。

1959年 裂腹鱼

九进高原跋涉荒野

溜索过江险出意外

工作中的曹文宣,从来没有忘记大学老师、中国两栖动物专家刘承钊的教诲:“做生物考察,要到野外去。”有人粗略为曹老算过一笔账,说他从事野外科学考察工作的时间累计高达15年,9次进入青藏高原,足迹踏遍西藏、新疆、青海、四川以及滇西北各地。

野外工作,会不会遇到电影《夺宝奇兵》中主人公印第安纳·琼斯那样的危险?曹文宣回忆了这样一个故事:

1959年,曹文宣加入中科院西部地区南水北调综合科考队。1960年,曹文宣所在的考察分队对滇西北横断山区进行考察。在翻越梅里雪山时,因路途崎岖,延误行程,粮食耗尽,整个考察分队进退两难。曹文宣主动提出去打前站,找农户借粮。

为了找粮,必须经过水流湍急的澜沧江,唯一的过江方式只有溜索。队员老张把溜壳上的牛皮带缠在曹文宣的腰和腿上。曹文宣双手抱着溜壳,在高坡上助跑几步,气流在耳边呼啸,工作服像涨起的帐篷,箭一般向对岸滑去。

转眼到了江心。突然,溜壳一震,滑槽脱离了索道,歪向一边。与竹编的溜索直接摩擦的,只有两条细长的牛皮带。曹文宣扭头一看,身下三四十米是奔腾的江水。皮带摩擦着溜索,发出“咔咔咔”的声响。

“我当时想,糟了,掉下去就完了。”曹文宣说,他赶紧双手紧握剧烈晃荡的溜索,引体向上。然后腾出一只手,使尽力气将溜壳搬回原位,但溜壳已失去滑动的惯性。无奈之下,曹文宣咬紧牙关,用足全力,双手交替着握住溜索,向离他20多米的岸边缓缓拽上去。

不知过了多久,曹文宣的双脚再次踏上土地,整个人已全身是汗了。

发现高原多种裂腹鱼

与青藏高原隆起有关

在这次惊险的考察中,曹文宣发现了新种怒江裂腹鱼、澜沧江裂腹鱼、保山裂腹鱼、贡山裂腹鱼等新鱼种。

这一段惊险经历也没有将曹文宣吓退,没过多久,他又背着渔网一次次进入高原,进入西部腹地。并在之后一次次艰辛的付出中,摸清了青藏高原的鱼类情况,建立了裂腹鱼亚科新的分类系统,澄清了100多年来中外学者对青藏高原地区鱼类分类学的混乱。

以此为基础,1977年,曹文宣在威海宣读了他的论文——《裂腹鱼类的起源和演化及其与青藏高原隆起的关系》。曹文宣首次把鱼类演化与青藏高原的隆起结合在一起加以研究,把单纯的动物分类学延伸到地质、地理学中去。

曹文宣提出,裂腹鱼的起源和演化,与青藏高原第三纪后期开始的隆起所导致的环境条件改变密切相关。裂腹鱼类演化系统中的3个性状特化等级所反映的演化过程中的3个发展阶段,与青藏高原隆起的3个主要阶段存在着对应关系。3个不同高度的垂直带,体现着裂腹鱼类的3个显著演化阶段,隆起的海拔越高,鱼类的特化程度越甚。由此,他推论,裂腹鱼类三级主干属各自聚群地带的海拔高度,大体就是高原历次急剧隆升后所达到的高度。

这篇文章引起当时科技界的强烈反响,为探索青藏高原隆起的时代、幅度和形式问题提供了有力佐证。由多学科综合研究的成果“青藏高原隆起及对人类活动和自然环境影响”,先后获得中科院科技进步奖特等奖和国家自然科学一等奖。

80年代至今 中华鲟

论证中华鲟自然繁殖

他是长江鱼类守护人

也许在其他人眼里,长江中一条鱼儿的命运,是微不足道的。但在曹文宣眼中,虽然鱼类不会说话,但它们也是自然界的成员之一,理应享有自己的生存空间,他长期奔波在保护长江鱼类的路上。

1981年,葛洲坝大江截流。不能上溯到四川境内繁衍后代的中华鲟,一时几乎失去了生存的家园,令这个国家一级保护鱼类濒临灭绝边缘。1981年,湖北石首、宜昌等地渔民,捕捉到了1000余尾被葛洲坝阻隔的中华鲟。

在葛洲坝水利枢纽工程救鱼措施的研究中,正是曹文宣将中华鲟确认为主要对象,并科学论证了其可以在坝下自然繁殖,主张采取繁殖群体保护和人工繁殖放流等措施,保证了中华鲟物种的生息。

1983年,国家明文规定禁止商业性捕捞中华鲟。1988年,中华鲟被国务院列为国家一级重点保护野生动物。现每年都有人工繁殖的中华鲟幼鱼放流长江。

呼吁建赤水河保护区

成为长江鱼类避难所

除保护中华鲟,曹文宣在保护赤水河上也做了大量工作。

“我们不能把所有江河都建起大坝,总得给鱼儿们保留一条自然流淌的河流吧?”早在三峡工程的论证阶段,曹文宣就第一个提出要将赤水河作为长江上游特有鱼类的自然保护区。

为此,曹文宣多次带队对赤水河进行全面调研。他发现,由于当地沿岸没有大的污染工厂,赤水河水质在长江上游大支流中最好。同时,赤水河干流尚未兴建水利工程,仍保持天然的河流特征,是一条自然生态保持较好,鱼类和水生生物资源丰富的河流。

曹文宣认为,在赤水河建立一个包括珍稀特有鱼类、珍稀植物和自然景观的“赤水河流域综合性自然保护区”,能让赤水河成为一条完整的生态河流。

经过多年调查研究和比选,在曹文宣的长期建议呼吁下,2005年,国家在调整“长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区”后,把赤水河干流及部分支流共628.23公里纳入自然保护区中。

由于赤水河干流目前尚没有修建任何水利工程,在金沙江、雅砻江及上游其他支流正实施大规模梯级水利开发的当今,水温、径流等主要生态要素受到不断的叠加影响,不利于鱼类繁殖、生长,赤水河作为长江上游特有鱼类避难所的作用将日益凸显出来。

赤水河航道规划拓宽

他担心影响鱼类生存

对长江上游生态的保护,曹文宣至今仍在不断呼吁,有关部门应抑制住短期经济发展的冲动,为长江鱼类留下最后的生存空间。可近年来,频繁传出的赤水河航道拓宽计划,再次让长江上游珍稀鱼类生存的最后伊甸园受到严重威胁。

有关部门规划,要在赤水河中游修建一条长约58公里的航道工程。遵义市交通运输管理部门今年2月23日发布消息称,该市计划未来6年内把赤水河航道年通行能力拓宽至1000万吨。这些规划中的航道,几乎都处于“长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区核心区”中。

这在曹文宣等鱼类专家看来,赤水河的航道拓宽,必定会对生长于其中的珍稀鱼类造成强烈影响。因为赤水河目前保存了较为完整、健康的河流生态系统,如果拓宽了河道,破坏了鱼类的栖息地,鱼类的生存肯定会受到影响。河道拓宽后,河道上行驶的船舶数量将增加。这些往返的船舶不但影响鱼类的生活,也会加大对赤水河的污染。

曹文宣说:“保护好长江鱼类最后的避难所,是目前最需要做的事情。”

长江亟待休渔十年

否则今后无鱼可捕

最近一段时间,几乎每周,曹文宣会坐飞机到北京、上海、重庆等地,论证长江上游大型水电工程对鱼类物种和水域生态的影响,为各地野生动植物的保护而奔走。连汉口机场的空乘人员,已认熟了这位老人。

由于已年届八旬,不少人劝他,天气不好就回家休息,注意身体。但曹文宣说,他这么多年已经习惯了,不工作不知道干什么。在曹文宣看来,当下他最重要的工作,就是要为他研究、守护一生的鱼类奔走疾呼,“救救长江的鱼类。”

靠在办公室的椅子上,说起对长江鱼类的保护时,曹老却有些许疲惫和无奈。因为他发现,越来越多曾花费一生考察、保护的鱼类,数量正在锐减、甚至是消失。长江鱼类本来就不宽泛的生活环境,一再被人为地侵占挤压。

长江著名的“三鲜”(鲥鱼、刀鱼、暗纹东方鲀)已经极度濒危;中华鲟每年参加繁殖群体的数量不足200尾,不足上世纪80年代的六分之一,已处于濒危;过去在长江中随处可见的白鲟,上次发现距今已有12年,几乎已功能性绝灭……

曹文宣向华西都市报记者出示了他新近修改完成的《建议长江休渔十年让渔业资源修养生息》的稿件。文稿中的论据,让人无比心痛。曹文宣说,希望通过华西都市报再次向世人呼吁:“长江亟待休渔十年,否则今后长江将无鱼可捕。”

曹文宣说,十年休养期是经过慎重考虑而提出的,这段时间可以让长江渔业资源修养生息。

全江休渔,可减少大量涉渔开支,这些经费可用于渔民转产转业,有利于长江大型珍稀水生动物的保护。曹文宣建议,可以学习林业部门改伐木为护林的经验,组织转产渔民开展人工增殖放流(即从江中捞取自然繁殖的野生鱼苗在池塘中饲养两三个月,然后放回江中,这样可避免人工繁殖放流造成的大量近亲繁殖个体进入长江,以保持四大家鱼等重要养殖鱼类的遗传多样性)。

华西都市报记者请曹文宣为四川老乡们题词。思考良久,他郑重写下:“请求四川老乡切实保护长江上游的珍稀特有鱼类”。

华西都市报特派记者余行摄影杨涛武汉报道

(刊于华西都市报2014年4月27日 第9版整版,网址链接:http://wccdaily.scol.com.cn/shtml/hxdsb/20140427/205773.shtml)