【华西都市报】音乐天才 毕业后却学了生物

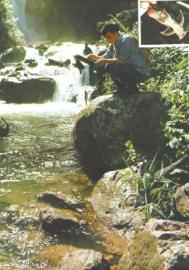

曹文宣对张家界的鱼类资源进行考察。(受访者供图)

2014年3月22日,曹文宣接受本报记者采访,并为本报题词。

1974年,曹文宣参加雅鲁藏布江大拐弯峡谷地区的科学考察,在西藏墨脱县海拔八百米处的溪流中采集到一种纹胸鮡类新种(图片右上角)(此图原载《人民画报》1975年7期)

曹文宣给本报读者的寄语,希望四川老乡切实保护好长江上游的珍稀特有鱼类。

曹文宣观察珠穆朗玛峰地区南坡一种特有的蛙类。(受访者供图)

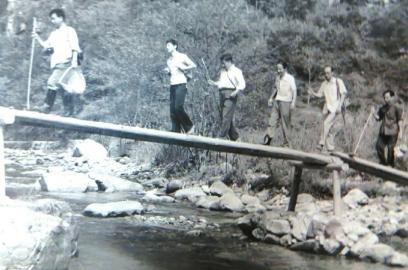

曹文宣和同事对张家界的鱼类资源进行考察。(受访者供图)

“我的二胡,都是自己动手做的,音效很好。”曹老说到兴头上,用手比划着拉二胡的动作。

长期在高原工作,紫外线的强烈辐射,让曹文宣的眼睛患上了严重的白内障。

每年只要有机会,他都会回成都看看。和家人亲戚聚一聚,叙叙旧。

华西都市报:对普通人来说,江河中的一条小鱼,也许卑微得可以忽略不计。但在曹文宣看来,不会说话的小鱼,却是充满灵气的生命,更是大自然中不可或缺的一环。它们必须得到人类的尊重,理应拥有属于自己的生存空间。人物简介

曹文宣,1934年5月出生,鱼类生物学专家。成都彭州人。1955年7月毕业于四川大学生物系动物专业,中科院水生生物研究所研究员、博士生导师,中国鱼类学会理事长,湖北省自然资源研究会理事长,第八届全国政协委员。1997年10月当选为中科院院士。

他长期致力于鱼类分类学和生态学的鱼类生物学基础理论研究,曾多次参加科学考察和主持葛洲坝水利枢纽救鱼措施的研究,其成果成功地应用于水利工程生态环境影响评价、生态环境综合治理、生物地理学、生物多样性保护等领域,为国家重大建设项目决策和我国珍稀特有水生动物的保护提供了重要的科学依据。取得了显著的社会效益和经济效益。

他首次联系青藏高原的隆起探讨生物演化,提出性状分析中的纵向变化和横向变化的概念和演化系统中的主干和旁支的关系,建立了裂腹鱼亚科的分类系统,论证了裂腹鱼类的起源和演化与高原隆起的密切关系,撰写的《裂腹鱼的起源、演化及其与青藏高原隆起的关系》论文,为研究青藏高原的地质历史提供了重要的论据并推动了国内生物地质学研究的进展,获1982年竺可桢野外工作奖。

他主持的洪湖水体生物生产力综合开发及湖泊环境优化研究,大幅度提高了鱼产量,为我国大型湖泊综合开发和生态治理探索出一条有效的途径。开辟了鱼类资源小型化现象研究领域,对旨在改善鱼类群落结构的灌江纳苗、自然繁殖保护圈等措施作了肯定的评价,丰富了生物多样性保护的理论和实践。他参与编写的《中国鲤科鱼类志》获国家自然科学二等奖。1988年荣获国家有突出贡献中青年专家称号。

A 博物人生 从音乐天才到鱼类守护者

从彭州新兴镇湔江河畔的那个年幼孩童,到如今八旬高龄仍不停奔走呼吁的长江鱼类守护者,曹文宣用他的一生,守护着我们共同的江河。

童年:与动物为伴亲密接触自然

1934年5月,曹文宣出生在四川省彭县(现彭州市)一个教师家庭。抗战时期,曹文宣随父母举家搬迁至彭县山区的新兴镇。这个小镇不出名,但却富庶、殷实又美丽。

坐落于龙门山脉下、湔江河畔的新兴镇,不但一年四季风景秀丽,也是各类动物活跃的天堂。河边石缝里探头探脑的螃蟹,竹林草丛中一闪而过的菜花蛇,山腰上色彩斑驳的锦雉,树枝间俏皮可爱的松鼠……幼时的曹文宣,最爱和小伙伴们淘气地徜徉在家乡的山水之间。

曹文宣父亲酷爱园艺,曹家后花园,如同法布尔的“荒石园”、达尔文的“小猎犬号”,成为曹文宣和小动物们近距离接触的基地。小兔、松鼠、金鱼、鸽子、八哥,都是他幼时的玩伴。

曹文宣告诉华西都市报记者,也许正是因为自幼与大自然的亲密接触,让他的一生和动物结下了难解之缘。

中学:音乐天才自己动手做二胡

到了读书年龄,喜欢成天和动物打交道的曹文宣,又展示出优秀的学习能力。除了功课成绩优异,他的音乐天赋也很快受到老师重视。拉二胡、弹钢琴,几乎都是无师自通。

曹文宣说,小时候,家里的后山上有许多泡桐树,这是最适合做二胡的原材料。“我的二胡,都是自己动手做的,音效很好。”曹老说到兴头上,用手比划着拉二胡的动作。

在彭州中学读书时,曹文宣和李吉均(中科院院士,冰川学、地貌学与第四纪研究专家)是同学,就读班级只差一届。曹老说,当时学校里举行合唱,都是学生会主席李吉均领唱,他伴奏。音乐老师期盼着,曹文宣能继续深造音乐,发挥他的音乐天赋。

让音乐老师大为失望的是,曹文宣毕业后,没有选择音乐。而是选择儿时的最爱—生物,去探寻大自然的奥秘。

大学:师从大家养成了严谨习惯

1951年,曹文宣从彭州中学毕业。考取了华西大学生物系(1952年院系调整后,转入四川大学)。曹文宣说,父亲曾在华西大学学习过园艺,平时会教他一些这方面的知识。“考大学时,有的考题从小我都知道,这是受父亲的影响。”

曹文宣入学后,遇到此生对他影响巨大的恩师,我国著名动物学家、教育学家刘承钊教授。曹文宣说,这位学识渊博的校长及善解人意的妻子胡淑琴教授,是他最崇敬的人。

当时,国际知名的两栖爬行动物研究专家刘承钊刚从国外回来,代表国家接办了华西大学,任第一届校长。当时还做了一个纪念章,上面印有“人民华大”的字样,曹文宣和同学在场,见证了这一历史性的一刻。

温文尔雅、彬彬有礼、治学有道的刘承钊学部委员(后来改称院士),给初入大学的曹文宣留下深刻印象。不论是在学校学习,还是在野外考察实习,刘承钊都会告诫曹文宣:“做生物研究工作,要到野外,要有激情,要有思想才能搞得出来(成绩)。”

刘承钊非常注重野外考察和研究,提倡学生要到野外去观察和采集生物标本。一到暑假,曹文宣和同学们就到峨眉山、彭州、盘龙沟去采昆虫、捉青蛙、寻找大熊猫足迹。正是大学的这段求学经历,让曹文宣养成了严谨研究的习惯。

工作:健康受损患上严重白内障

长期野外考察,给曹文宣带来成绩的同时,也让他的身体健康受到严重影响。

由于长时间从事水中研究,他患上了血吸虫病。这些显微镜下才能看到的寄生虫,让他在考察中时常感到头昏眼花,浑身乏力。长期在高原工作,虽然戴着深色墨镜,但要在水边采集鱼类和其他水生生物标本,紫外线的强烈辐射,让曹文宣的眼睛患上了严重的白内障。到1987年前后,曹文宣的视力只有0.2,戴上500度的眼镜,也只能勉强看书。

当他咬牙坚持写完三峡工程对环境影响的报告书时,两眼已几乎失明。上世纪90年代初,曹文宣在四川省医院做了左眼晶状体摘除手术。曹文宣回忆说,才做完手术,视力没有恢复,配一个1400度的眼镜可以看清前面的物体,但两个眼睛的度数不一样,在马路上根本不能判断汽车的远近,无法单独外出。

幸运的是,1996年,右眼手术很成功,又给左眼植入人工晶体,曹文宣的视力终于恢复了。

生活:最爱看书有空会回家看看

曹文宣的家就在武汉珞珈山旁,面对烟波浩淼的东湖。除了工作,曹文宣偶尔会在下班后,在家人的陪伴下,到东湖附近走走,散散步。

曹文宣的儿子曹宏告诉华西都市报记者,老头子平时本来就很忙,一般回家不会有太多的娱乐时间。闲暇时间,最大的乐趣就是看看书,偶尔看看电视,除了新闻就是纪录片。

曹老生在成都、长在成都,如今仍有很多亲人在成都生活。曹文宣说,每年只要有机会,他都会回成都看看。和家人亲戚聚一聚,叙叙旧。

B 对话曹老 “长江很多鱼类已经绝迹”

华西都市报:近年来,您一直呼吁长江需要休渔十年。现在有种说法,长江鱼类的生存环境,已经面临非常严峻的问题。

曹文宣:确实是这样。近年来,受到环境破坏、滥捕滥捞,长江很多鱼类已经绝迹。如白鳍豚、白鲟,已经“功能性灭绝”,江豚数量也在锐减。具有代表性的长江“三鲜”鲥鱼、刀鱼、暗纹东方鲀,也已经极度濒危。

大规模修建水利工程、水电站,改变了鱼类赖以生存的环境。如中华鲟,产卵对水温有严格要求。未修三峡大坝前,中华鲟都是10月底、11月初秋后产卵。三峡大坝修建后,从2003年水库蓄水开始,中华鲟的产卵时间随即推迟到11月下旬。去年天气偏热,到12月初,水温都没达到中华鲟产卵的要求。

华西都市报:处于长江上游的四川,很多支流正在实施阶梯性水电开发,对那里的生存鱼类生存会有影响吗?

曹文宣:影响相当大。每一项水利工程的兴建,对当地的鱼儿来说,其影响有时是灾难性的。长江上游的鱼类适应于激流环境,水电站的修建,使流水河流变为一个个缓流或静水水库,人为地阻隔了鱼类繁衍的路径,改变了它们赖以生存的生活环境,让它们陷入绝灭的危险境地。

如长江上游的特有鱼类川陕哲罗鲑,也就是川人常说的“猫儿鱼”。1934年,在都江堰等地都能看到。上世纪七八十年代,还可以在雅安芦山、天全发现。我国渔业部门在1998年至2004年进行的4次川陕哲罗鲑专项调查中,均未采集到其活体标本。如今只有大渡河上游的足木足河及其在青海的河源段麻柯河有少量幸存。

我很早就在呼吁,要将这种鱼列入国家一级保护动物,设置专门的保护区进行保护,可当时没有纳入。现在纳入了,它们却已经几乎绝灭了……

华西都市报:休渔十年,长江鱼类能恢复吗?

曹文宣:正如我一直呼吁的一样,社会一定要重视长江鱼类的生存现状。休渔10年,是综合考虑的,是为了让长江的鱼儿们能得到一个繁衍生息的喘息之机。四大家鱼通常四龄成熟,有十年时间,它经过两个多世代的繁衍后,种群数量会显著增加,可以源源不断地为淡水养殖提供优质亲本,保障我国淡水养殖业可持续发展。

我国2012年淡水产品的产量为2874.33万吨,其中长江的捕捞量,按长江流域渔业资源管委会的统计,还不到10万吨,占的比重非常低。长江休渔,对我国渔业的发展不会有影响。禁渔期间,政府需组织渔民上岸转业转产。这同时可以避免血吸虫卵的随处传播,有利于血防。

这宝贵的十年,将有利于保护长江珍稀水生动物,长江鱼类还有恢复可能,长江鱼类的种质资源才能保证长盛不衰。

C 记者手记 大智若“鱼”

今年3月,当记者联系采访曹文宣时,能不能成功采访到,心中确实没有底。

因为我知道,曹老虽然年届八旬,除坚持继续搞研究,还仍致力于为保护长江鱼类而常年奔波往来于全国各地。当接到曹老助手电话,说曹老同意家乡媒体采访他时,我感动万分。更令我感动的是,曹老为接受我的采访,专门牺牲了周六的休息时间。

3月22日,在曹老的办公室内,曹老为我泡上一杯清茶,一点点地与我分享着他和鱼儿的故事,君子风度谦谦。

曹老的思维,正如同他做学问搞研究一样,细致又严谨。讲述到每一个专业的鱼名时,他都不时起身到书架上取下专业的书籍,为我讲解;或是在一旁的白纸上,写下它们的学名。务实严谨的态度,让人叹服。

每每谈到过往的工作和成绩时,曹老总是作为趣闻一言而过,云淡风轻。但一提及长江鱼类的保护和休养,他的态度却无比认真,又总是忧心忡忡。大部分人看来只是盘中餐的鱼类,每一种在他的眼中,都是充满灵气的生命,是大自然不可或缺的一环。

听曹老讲述他为之守护了一生的鱼类时,我突然想起4个字:“大智若鱼”。人生何尝不和鱼的一生一样?读懂了鱼的人,就读懂了人生:乘流而行,逆流而上。

华西都市报特派记者余行 摄影杨涛武汉报道

(刊于华西都市报2014年4月27日 第10版整版,网址链接:http://wccdaily.scol.com.cn/shtml/hxdsb/20140427/205774.shtml)