水生所综述植物应对水淹胁迫的适应策略研究进展

随着全球气候变化加剧,洪水发生的频率和严重程度急剧上升,对作物的可持续生产和粮食安全也带来了许多不可控风险。水淹胁迫导致作物减产的主要原因是气体扩散受阻、土壤电化学变化导致有毒元素浓度升高,以及水中光照减少而影响光合作用。此外,洪水消退后的干燥环境会再次损害植物组织,导致脱水、光抑制和加速衰老。为适应水淹环境,植物进化出了一系列适应性表型,包括通气组织和不定根、皮孔增大、节间和叶柄伸长,以及抑制高能量代谢过程。然而,没有一种单一策略能够完全解释植物适应洪水胁迫的不同方式。

近日,中国科学院水生生物研究所在Plant Cell & Environment在线发表题为“Uncovering the Secrets of How Plants Adapt to Water Stress”的综述论文。文章系统阐述了模式植物如水稻、沼生酸模和豆瓣菜在应对水淹胁迫时分别采用的两类适应性策略:一是低氧静止策略(low‐oxygen quiescence strategy,LOQS),其特点是植物代谢和生长在水淹时受到抑制,洪水消退后能够迅速恢复生长,多见于能忍受短期深度洪水的物种;二是低氧逃避策略(low‐oxygen escape strategy,LOES),其特点是茎或叶在短时间内快速伸长,露出浅层洪水的水面以实现气体交换和光合作用。

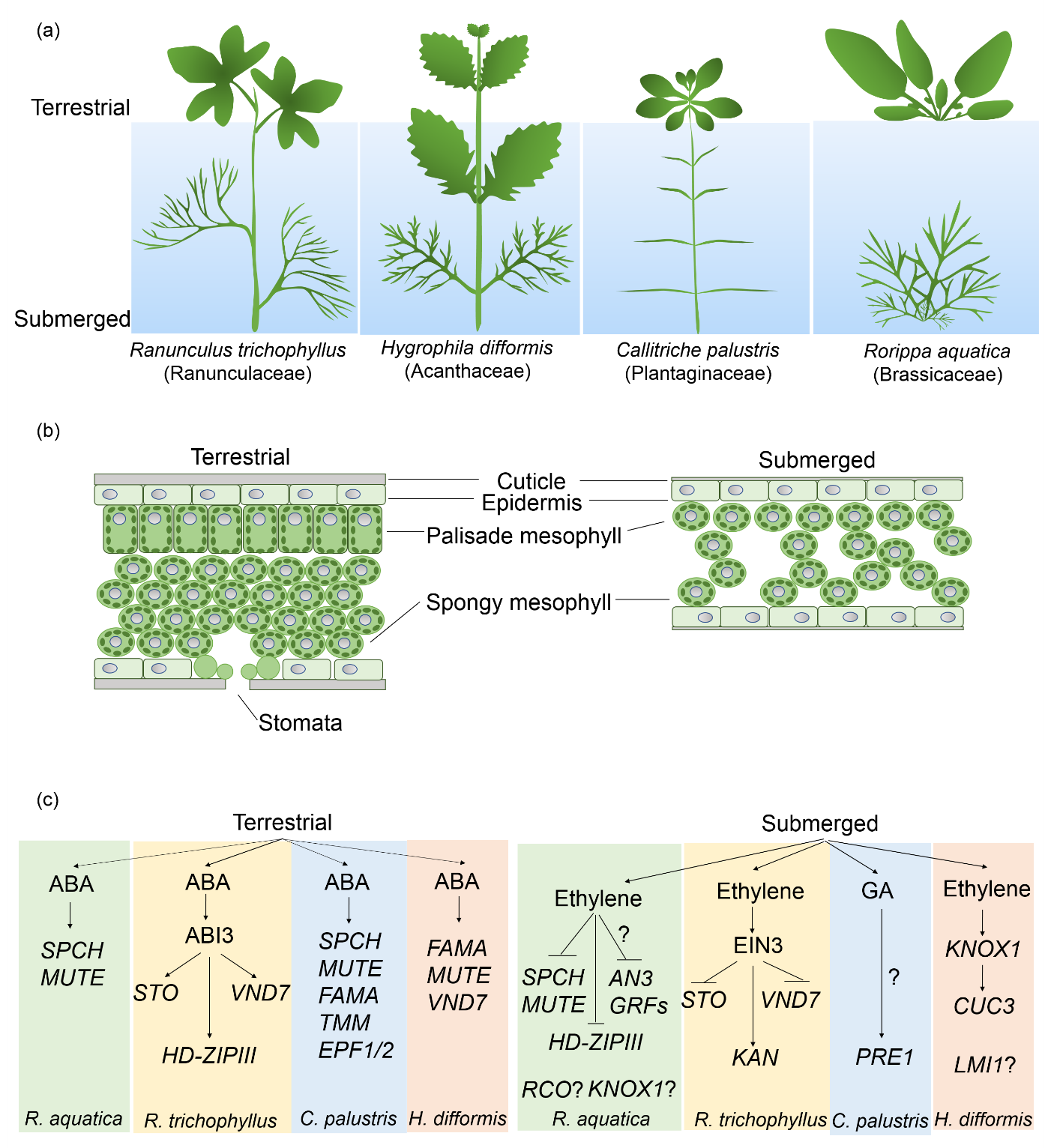

异形叶植物的表型、结构和调控机制

(a)异形叶代表物种的表型;(b)水陆生境下异形叶的结构变化;(c)水生植物异形叶调控的分子机制

基于对近年来两种策略的分子机制的归纳总结,文章将水生植物中的“异形叶(Heterophylly)”定义为第三种适应策略。异形叶是水生植物为适应水位变化而产生一系列的表型、结构、生理和分子层面的改变,对解析植物的表型可塑性和环境适应规律具有重要价值。不同于LOQS的“韬光养晦”,以及LOES的“一飞冲天”,异形叶植物能够“因地制宜”,水位上升时产生水生叶而水位下降时产生陆生叶,均能够进行正常的水生或陆生生活。通过介绍异形叶研究中的几种模式植物:水生蔊菜(Rorippa aquatica)、毛柄水毛茛(Ranunculus trichophyllus)、异叶水蓑衣(Hygrophila difformis)和水马齿(Callitriche palustris)中异形叶调控的分子机制和组学研究进展,指出了目前异形叶研究的局限和未来发展方向。

此外,该论文还介绍了水生植物在不同环境下的光合可塑性策略以及浮水生长时的发育可塑性策略,提出利用水平基因迁移(Horizontal gene transfer,HGT)、特异性表达异形叶调控基因等方法将水生植物的多样性适应策略应用于未来的作物改良和农业生产。

4月21日该论文以Uncovering the Secrets of How Plants Adapt to Water Stress为题,在线发表于植物学期刊Plant,Cell & Environment(http://doi.org/10.1111/pce.15571)。水生所李高洁助理研究员为论文第一作者,武汉植物园魏娜研究员和水生所侯宏伟研究员为共同通讯作者。该研究得到了中国科学院国际伙伴关系计划项目(075GJHZ2024072MI;075GJHZ2024051FN)的支持。