水生所研究揭示高强度航运活动影响小型齿鲸昼夜捕食节律

自工业革命以来的两个多世纪,以航运为主的人类活动日益显著地改变了海洋和淡水生态系统的水下声景,并对水生动物类群造成了深远的影响,其中依赖声音进行导航、觅食的鲸类动物首当其冲。已有研究表明,白天为主的人类活动影响了陆生哺乳动物的昼夜节律,使它们更加呈现出“夜行性”,是全球生物多样性保护的严峻挑战之一。然而,对于水环境中的小型鲸类,尽管多数已研究的物种被描述为"夜行性"动物,但人们对其行为节律是否受到频繁且昼夜不均的航运活动的影响,仍知之甚少。近日,中国科学院水生生物研究所的研究首次肯定了这一影响,证实航运活动会导致长江江豚的捕食节律昼夜颠倒,维持生存所需能量增加,生存风险增大。进一步的综述研究发现全球小型齿鲸普遍呈现的夜行性可能与日益增长的航运密切相关。

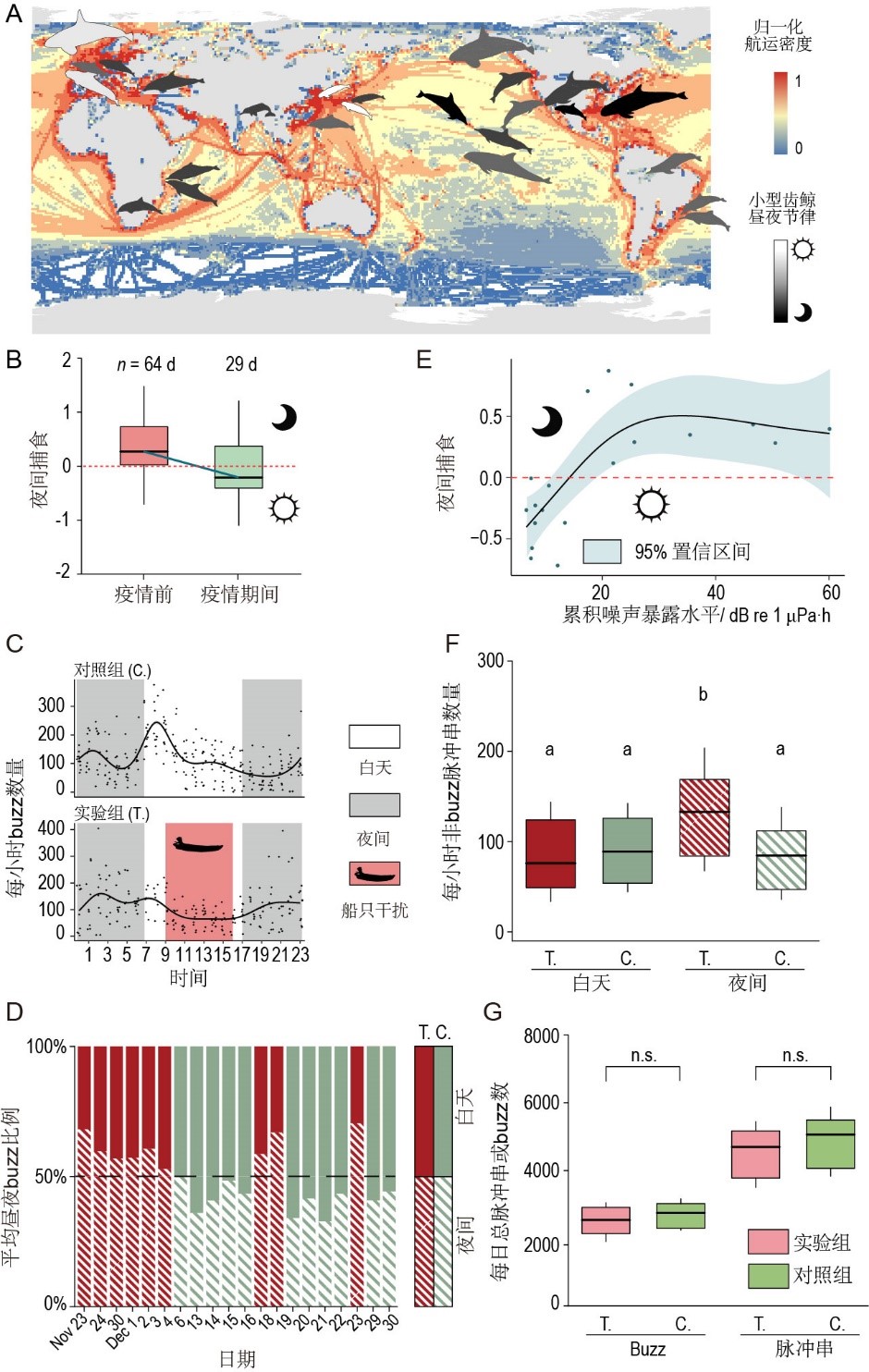

研究人员收集了新冠疫情前至疫情初期长江干流、鄱阳湖、长江与鄱阳湖交汇处3个位点连续3个月的监测数据。研究结果发现(图B),疫情前(航运频繁且以白天为主)长江江豚主要在夜间捕食,而疫情初期(航运受限)转变为白天捕食。意味着野外的长江江豚所表现出的夜间捕食倾向可能是由于白天为主的航运活动所带来的压力。

随后在湖北长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区的老湾迁地保护长江江豚野化适应性训练基地,研究人员结合噪声适应训练,通过设计控制实验验证了这个猜想(图C-E)。在没有船只的安静环境下(对照组),长江江豚的捕食嗡叫声信号白天显著高于夜间,确为昼行性捕食者。而白天用于野化适应性训练船只的出现和产生的噪声(实验组)导致其转为夜间捕食,此外,在停止船只干扰后长江江豚能够迅速恢复为白天捕食。研究同时发现,长江江豚转变为夜间捕食后,其夜间用于非捕食行为的探测声信号量显著增加。分析认为,这一现象可能是由于夜间光线不足导致视觉辅助作用减弱,江豚需要通过更频繁的声学探测来弥补视觉信息的缺失,从而消耗额外能量以确保捕食的成功(图F-G)。即节律转变可能带来能量需求增长,增加生存风险。

研究团队还对全球小型齿鲸的昼夜节律进行了综述研究,发现已报道的物种中超过2/3被描述为夜行性动物,而这些研究区域与频繁的航线高度重叠(图A)。该结果显示全球小型齿鲸普遍呈现的夜行性可能与日益增长的航运密切相关,需引起关注。

该研究为全球鲸类保护工作提供了新的见解,以往的关注点侧重人类活动对动物“看得见”的行为影响,而忽视了其“看不见”的昼夜节律偏移。而且,研究还证实这种节律变化的影响在航运干扰得到控制后可以快速恢复。研究建议在长江江豚的关键栖息地实施限航限速,以恢复动物的自然节律,并关注全球航运增长背景下小型齿鲸的潜在节律变化及风险。

相关研究论文近期以“Reduced shipping during COVID-19 enhanced diurnal feeding activities of a small odontocete: implications of modern anthropogenic activities”为题在线发表于National Science Review,水生所博士研究生邱建松为第一作者,梅志刚,王克雄和李松海研究员为共同通讯作者,王丁研究员指导了此项研究,湖北长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区的相关工作人员参与了本研究的数据收集和长江江豚安全监测。该工作得到了国家自然科学基金和国家重点研发计划项目的资助。

图(A) 小型齿鲸的昼夜节律和全球航运密度空间叠加,动物的喙端指向研究区域,白色代表昼行性,黑色代表夜行性。(B)比较疫情前(航运正常)和疫情初期(航运受限),野外长江江豚的昼夜捕食节律发生逆转(P = 0.018)。蓝色线连接疫情前和疫情初期长江江豚昼夜捕食节律的中值(>0代表夜间捕食,<0代表白天捕食)。方框代表数据范围的第一至第三个四分位数,轴须代表标准差。(C)在对照组中,长江江豚的整体捕食频率白天显著高于夜间(P < 0.001)。相比之下,在实验组中,长江江豚的整体捕食频率白天显著低于夜间(P < 0.001)。(D)这一趋势在三个对照和实验组周期中保持一致。(E)白天累积噪声暴露水平的增加导致了长江江豚捕食节律向夜间偏移(P = 0.002,Radj2 = 0.556,n = 19天)。(F)白天航运的存在导致长江江豚夜间捕食性的buzz脉冲串显著增加(P < 0.001)。(G)对照组和实验组每天的总脉冲串和buzz数保持一致。