水生所在生物多样性成因研究领域取得重要进展

近日,中国科学院水生生物研究所蔡庆华研究员团队在生物多样性成因研究领域取得重要进展。该研究以题为"Evolutionary Origins Override Contemporary Environmental Filtering in Shaping Terrestrial Algae Diversity"的论文,正式发表于国际知名生态学期刊《Ecology》。

生物多样性时空格局的形成机制解析需融合当代生态过程与历史进化动态的双重视角。生态-进化交互作用作为核心驱动力,既构建了生物与环境间的适应性关联,又从根本上塑造了宏观生态格局的表征特征。本研究提出,通过整合多维研究方法与机制导向的建模体系,可系统揭示环境因子与进化历史对生物多样性格局的协同塑造机制。具体而言,该研究框架强调:首先需要建立连接历史进化过程与现代生态格局的桥梁,这要求同时量化环境过滤等当代生态作用力,以及物种形成、灭绝和扩散等关键历史进化事件的影响。在方法论层面,可采用数学建模手段构建包含历史约束的生物多样性基准模型,进而解析当代环境筛选如何在此进化基础上重塑物种分布格局。这种跨时间尺度的整合研究范式,突破了传统单一时间维度分析的局限性,为深入理解生物多样性形成的多尺度驱动机制提供了创新的理论视角和方法论工具。

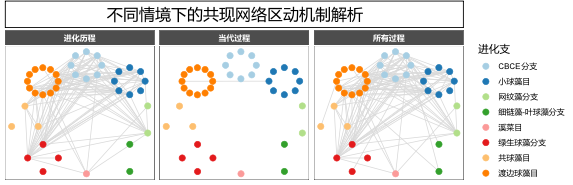

在中国叶际气生藻类群落的案例研究中,基于环境DNA数据的实证分析验证了该整合模型的适用性,揭示了多样性格局形成过程中系统发育历史与当代环境过滤的复杂交互作用。研究结果表明,进化历史对该类群的物种丰富度及群落结构的影响显著强于当代环境因素。具体而言,系统发育过程主导了物种组成的空间更替,而环境过滤则主要塑造群落的嵌套结构模式。这一发现强调,若仅依赖当代环境变量,将难以全面解析群落构建的深层机制,必须整合进化历史视角才能准确阐释生物多样性的形成规律。未来研究应重点发展融合历史与当代过程的多尺度理论模型,并借助数字孪生等前沿技术实现动态模拟与长期监测,从而为全球变化背景下的生物多样性保护与生态系统可持续管理提供更精准的科学依据。

本研究第一作者为生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心高级工程师李书印博士,通讯作者为中国科学院水生生物研究所台湾青年访问学者丘明智博士,该工作在中国科学院水生生物研究所蔡庆华研究员的统筹指导下完成。该工作得到了中国科学院水生生物研究所、加州大学伯克利分校、台湾中兴大学以及东京工业大学等合作单位的支持以及国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:http://dx.doi.org/10.1002/ecy.70122