水生所在微藻功能化合物合成调控机制解析方面取得系列进展

大多数微藻能够合成特有的生物活性物质,如类胡萝卜素、脂肪酸、酚类化合物和甾醇等,这些成分具有抗氧化、抗菌、抗炎及抗癌等多种生理活性,在保健品、食品、化妆品、医药等领域应用广泛。如何提升这些高值产物的产量与品质,是藻类生物技术与应用领域内的核心挑战。近期,中国科学院水生生物研究所张承才研究员团队的马海燕项目副研究员等在该领域取得系列进展,连续在《Plant Physiology》(Chen et al.,2025;Ma et al.,2025)和《Algal Research》(Zheng et al.,2025)发表3篇文章,为微藻功能脂质与虾青素的合成调控机制提供了新思路。

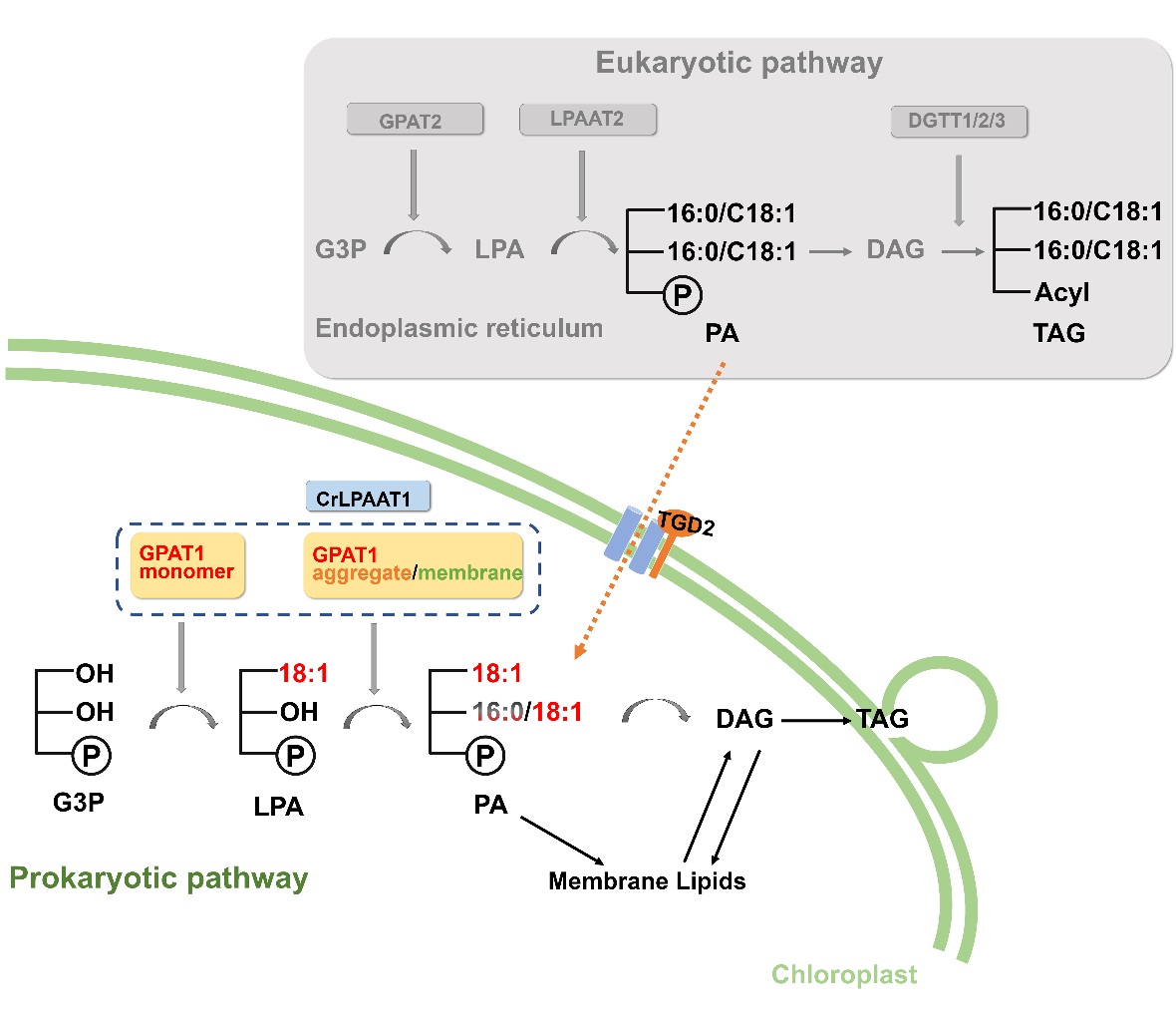

进展一:莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)是一种单细胞绿藻,是研究光合生物脂质代谢的模式生物之一。前期研究表明,莱茵衣藻具有作为细胞工厂生产功能脂质1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯(OPO)的潜力。OPO是婴幼儿配方奶粉中的重要脂质成分。通过过表达真核肯尼迪途径中的甘油-3-磷酸酰基转移酶(GPAT2),可显著提高莱茵衣藻底盘细胞中OPO的含量和产量(Zou et al.,2023)。光合真核生物拥有两条肯尼迪途径,分别位于内质网和叶绿体中。GPAT作为该途径的第一个酰基转移酶,在调控碳流向真核与原核途径的分配中起关键作用。

研究团队对原核途径中的GPAT1进行了功能表征,发现其同时具备GPAT及其下游酰基转移酶——溶血磷脂酸酰基转移酶(LPAAT)的活性。进一步研究发现,GPAT1的LPAAT活性存在于可溶聚合物态和膜结合态两种形式,且二者具有不同的底物选择性:可溶聚合物态更倾向于C18:1酰基供体,而膜结合态则同时对C18:1和C16:0酰基供体具有偏好性。

酰基转移酶的多功能性通常源于一个蛋白融合了两个功能域,或不同功能共享关键催化基序。然而,GPAT1的双功能却是通过其四级结构的不同构象实现的,这可能与其作为别构酶的特性有关。通过RNAi技术敲降GPAT1,在混合营养培养和缺氮条件下均显著降低了甘油三酯(TAG)的含量,且其中C16脂肪酸的比例也明显减少,这与膜结合态GPAT1的LPAAT活性对C16:0的底物偏好相一致。有趣的是,敲降GPAT1会引发真核肯尼迪途径中其他酰基转移酶(如GPAT2)的补偿性上调,从而显著增加OPO的含量和产量。通过协同敲降GPAT1与过表达GPAT2,OPO的含量和产量相较于单一操作的底盘细胞均有显著提升。

本研究为理解微藻质体GPAT1的功能及其在脂质代谢中的生理作用提供了新见解(图1),并为高效生产高附加值功能性脂质OPO提供了新的功能元件。相关研究成果以“Functional characterization of the plastidial enzyme GPAT in microalgae and its potential role in lipid biosynthesis”为题,发表于《Plant Physiology》(https://doi.org/10.1093/plphys/kiaf395)。水生所马海燕项目副研究员为共同第一作者和通讯作者,深圳先进技术研究院陈红助理研究员与北京大学博士研究生余丽华为共同第一作者。

图1 缺氮条件下莱茵衣藻GPAT1贡献甘油三酯(TAG)积累的机制模型

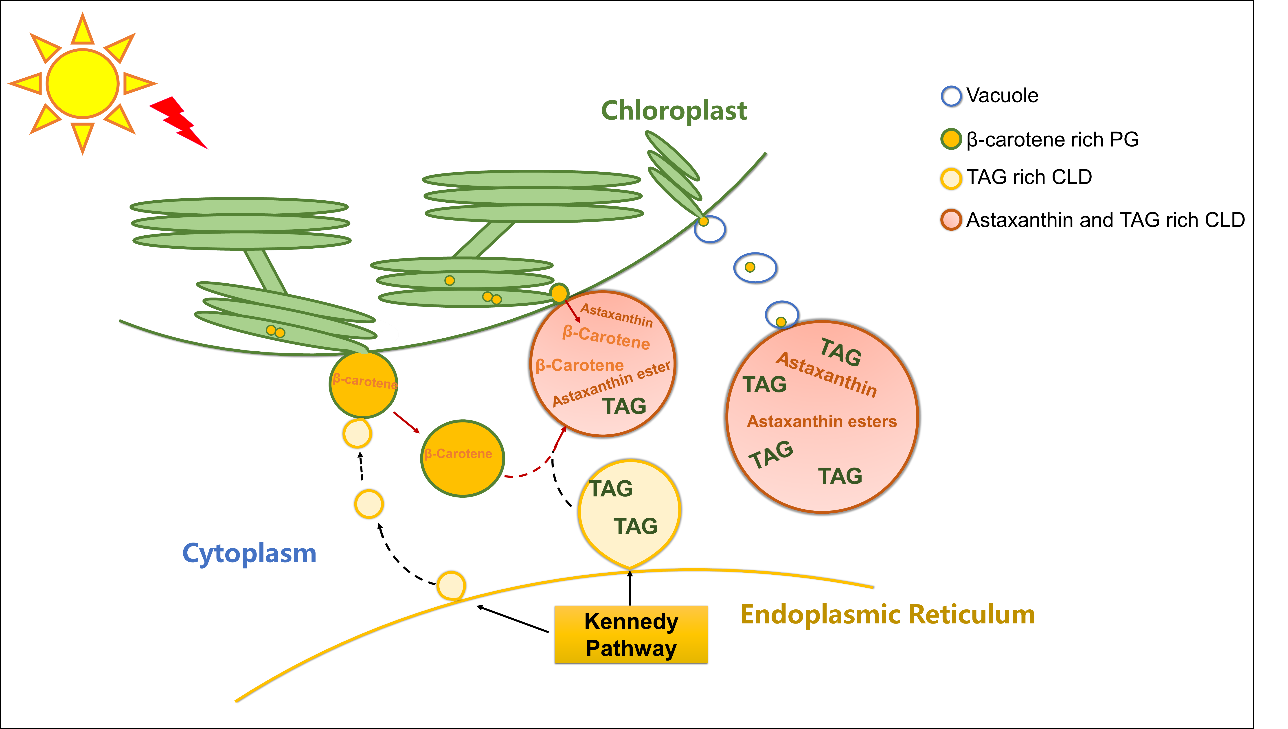

进展二:单细胞绿藻雨生红球藻因能大量积累具有强抗氧化活性的类胡萝卜素——虾青素,而被广泛应用于工业生产。该藻的虾青素合成途径存在细胞器分区现象:前体β-胡萝卜素在叶绿体中合成,被运输至胞质后进一步催化生成虾青素,并储存在胞质脂滴中。这一代谢分区特性是雨生红球藻能够积累远高于其他物种虾青素水平的重要原因之一。然而,β-胡萝卜素如何被转运至胞质仍属未知,该过程是调控虾青素合成的关键与限速步骤,阐明其机制对于提升该藻虾青素合成能力具有重要意义。

区别于文献报道及工业生产中常见的高光胁迫诱导方式,研究团队采用低光诱导策略,使雨生红球藻在维持游动细胞状态的同时缓慢积累虾青素。通过对该实验材料进行共聚焦观察、叶绿体分离镜检及亚细胞结构分析,发现β-胡萝卜素在叶绿体内聚集于嗜锇质体脂滴中,并通过出芽方式被转运至胞质(图2)。同时,也观察到液泡介导的转运途径,以及胞质脂滴与叶绿体直接接触的可能运输方式。进一步通过转录组学与生物信息学分析,筛选出7个可能参与该囊泡运输过程的候选基因。

雨生红球藻在胞质脂滴中积累虾青素的方式,在进化上可能代表一种古老的色素体祖先特征。该藻栖息于浅水洼等小型水体,常面临强光、高盐和干燥等胁迫环境,从某种角度而言,其生活史可能不断重复着植物祖先登陆的过程。因此,雨生红球藻这一分支可能演化出特殊的色素体结构以应对极端生境变化,属于一类古老的色素体类型。相比之下,陆地植物的色素体多由叶绿体转化而来,富含类胡萝卜素和中性脂,但像雨生红球藻这样通过叶绿体出芽方式运出类胡萝卜素的现象极为罕见,仅在番茄suffulta 突变体中有类似报道,提示部分陆地植物可能通过进化出新基因(如suffulta 等)改变了色素体的形成模式。

图2 通过显微和超微观察总结的雨生红球藻β-胡萝卜素运出叶绿体的方式

该研究对雨生红球藻的种质改良具有重要参考价值,也为理解陆地植物色素体的起源提供了新线索。相关研究成果以“Chloroplast budding mediates β-carotene transport for early stage astaxanthin hyperaccumulation in microalgae”为题,发表于《Plant Physiology》(https://doi.org/10.1093/plphys/kiaf423)。水生所马海燕项目副研究员为共同第一作者和通讯作者,已毕业的硕士研究生汪照坤为共同第一作者。

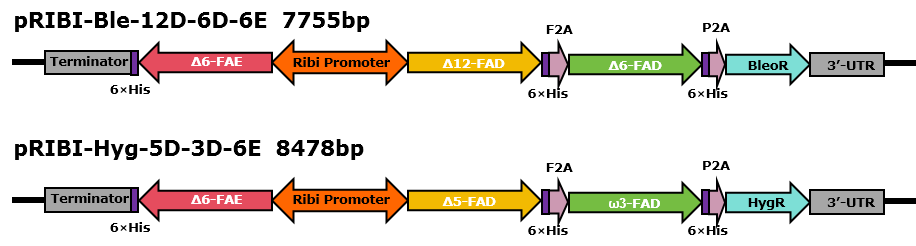

进展三:微拟球藻是二十碳五烯酸(EPA)的重要天然来源之一。EPA是一种具有多种保健功能的高附加值ω-3多不饱和脂肪酸,对人体健康具有重要意义。不同类型的EPA在功能上存在差异:甘油三酯型EPA可调节血脂、改善代谢、抗炎及抗肿瘤;磷脂型EPA有助于改善代谢、提升认知能力与神经修复;糖脂型EPA则具有抗炎和调节血脂的作用。目前,微拟球藻中EPA的合成途径已基本明确,从C18:1到C20:5需经过4种去饱和酶(Δ12D、Δ6D、Δ5D、ω3D)和1种延长酶(Δ6E)的交替催化。

研究团队以海洋微拟球藻(Nannochloropsis oceanica)为对象,首先在酿酒酵母中验证了其EPA合成途径中各酶元件的功能,并构建了不同组合模块,初步明确了各元件间的有效空间组合关系。基于此,利用双向启动子Ribi和2A肽构建了两个可能增强EPA合成的模块:(Δ12D-Δ6D)+Δ6E 和 (Δ5D-ω3D)+Δ6E(图3)。将这两个模块分别在微拟球藻底盘藻株IMET1中分别进行过表达。结果显示,在氮充足与氮缺乏条件下,(Δ12D-Δ6D)+Δ6E模块均能促进EPA前体C18:3和C20:4的积累,但终产物EPA的含量与产量并未发生显著改变。这一现象可能与模块下游内源性去饱和酶(Δ5D和ω3D)的空间分离有关。这些下游酶主要定位于磷脂酰乙醇胺(PE)脂质池中发挥作用,而该模块上游酶(如Δ12D和Δ6D)则主要作用于磷脂酰胆碱(PC)脂质池,导致PC池中的代谢物难以有效向EPA合成途径转运。因此,Δ5D与ω3D的功能局限或空间隔离,可能限制了前体向EPA的高效转化。而过表达(Δ5D-ω3D)+Δ6E模块,在氮充足条件下使EPA占干重含量显著提高35%,在缺氮条件下可使甘油三酯(TAG)总量及甘油三酯型EPA含量分别显著增加97.4%和40.5%。

图3 通过双向启动子Ribi和2A肽构建的潜在可促进微拟球藻EPA合成的表达模块

该项研究表明,Δ5D与ω3D基因的串联表达可有效增强代谢流向EPA合成的通量,为微藻EPA的高效生产提供了可行的合成生物学策略。相关成果以“Synergistic genetic module engineering for optimized eicosapentaenoic acid production in Nannochloropsis oceanica”为题发表于《Algal Research》(https://doi.org/10.1016/j.algal.2025.104261)。南昌大学郑洁博士为第一作者,水生所马海燕项目副研究员为通讯作者。

以上3项研究均获科技部重点研发计划项目及中国科学院战略性先导科技专项(B类)资助。

参考文献:

[1] Zou S,Lu Y,Ma H,Li Y,Chen G,Han D,Hu Q. Microalgal glycerol-3-phosphate acyltransferase role in galactolipids and high-value storage lipid biosynthesis. Plant Physiol. 2023 May 2;192(1):426-441.