水生所发表综述文章探讨AI驱动的生物分类学

人工智能正与科学研究深度耦合并加速重塑科研范式;在国家层面“AI for Science”持续布局推动下,AI驱动的知识发现路径正在从愿景走向现实。近日,中国科学院水生生物研究所何舜平研究员团队在《Science China Life Sciences》发表综述文章“Advancing biological taxonomy in the AI era: deep learning applications,challenges,and future directions”。论文指出,生物分类学正处于从运用传统形态学、分子系统学方法走向人工智能驱动的新拐点,深度学习正在重塑图像、声音、基因序列与性状特征解析等多个生物识别与分类关键环节。

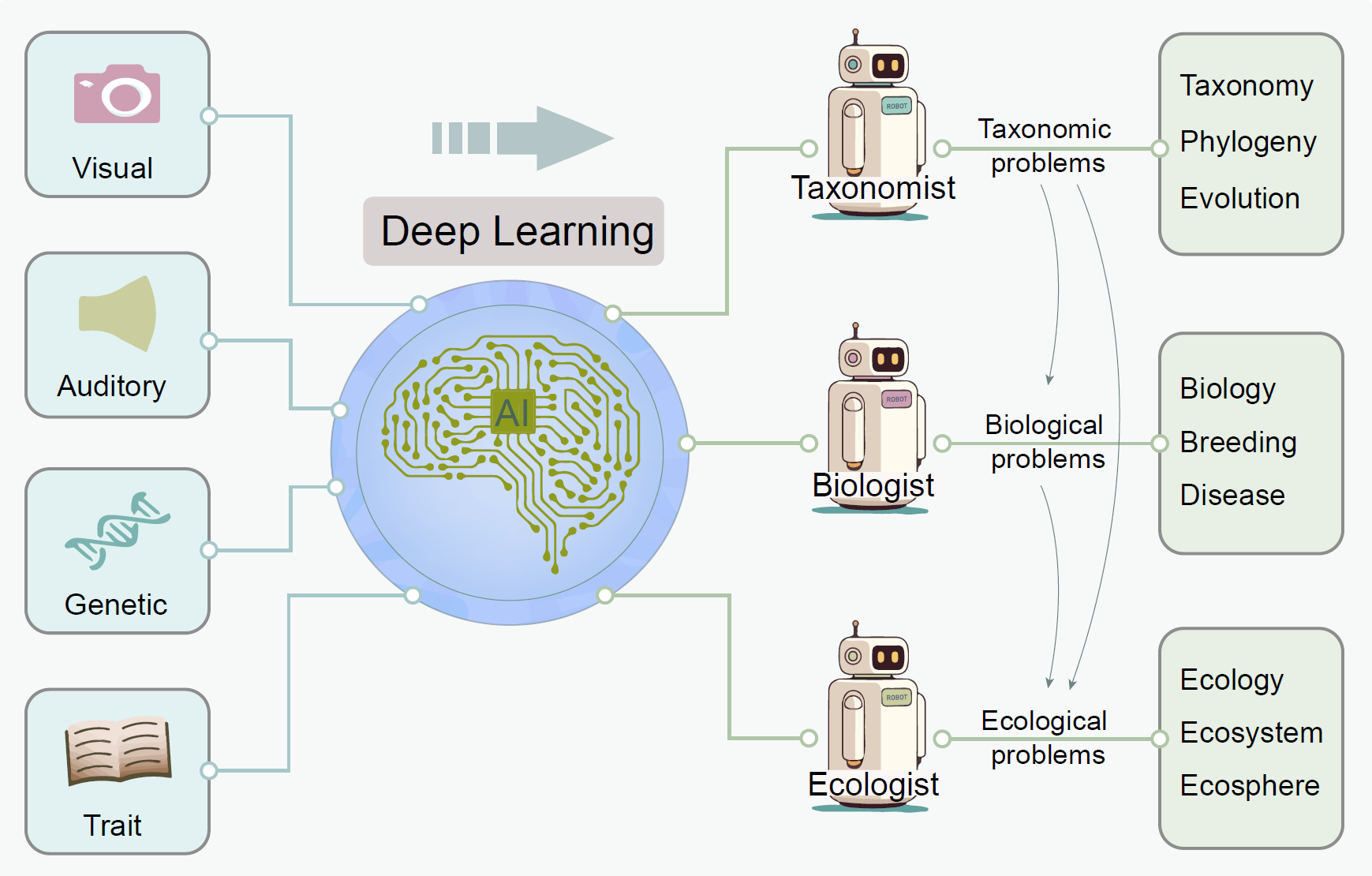

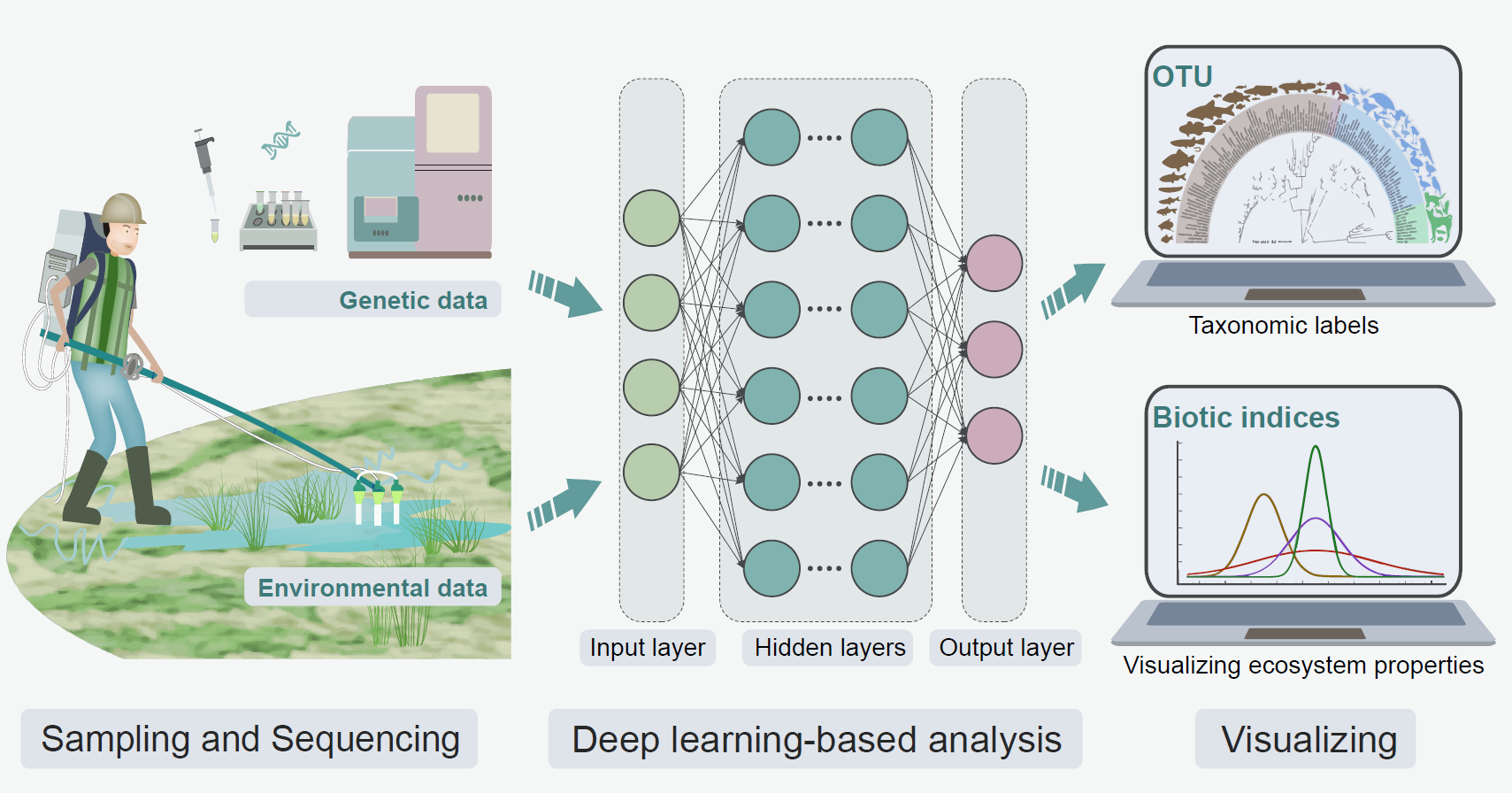

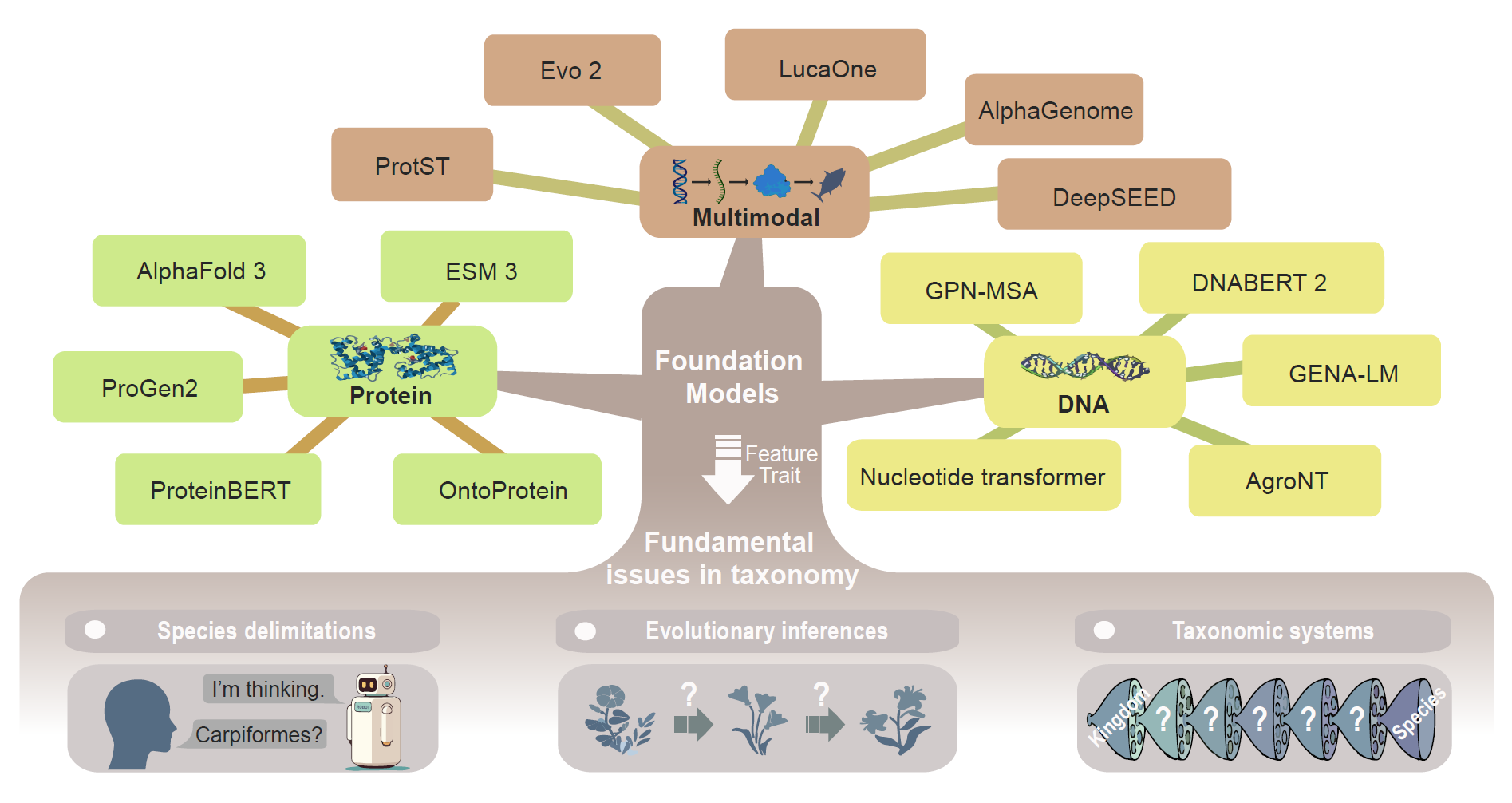

文章系统梳理了深度学习在物种图像识别、生物声学监测、DNA/eDNA序列分类及性状机制解析中的最新进展,并指出随着基础模型将基因组视作“语言”进行大规模建模,从核酸序列到表型特征的跨层级推断能力正在成形,“AI-分类学家”有望成为未来生物学研究的新型基础设施。文章在结论中强调,AI不会替代分类学家,而是在重塑其方法论与工作流;分类学家在性状解读、进化脉络判断与模型校准等环节仍具有不可替代的优势,应主动参与并引领AI与生物分类学融合的下一阶段。

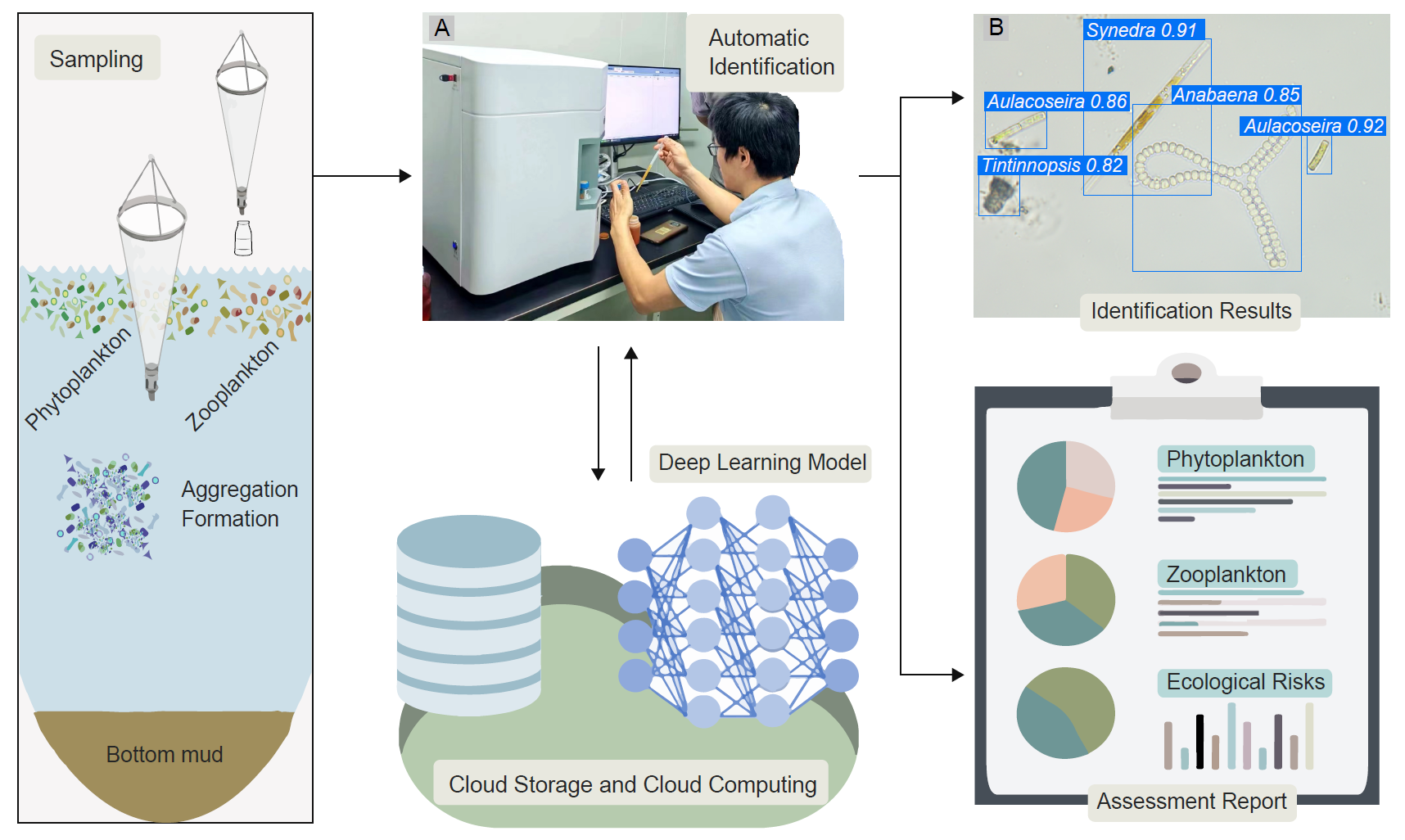

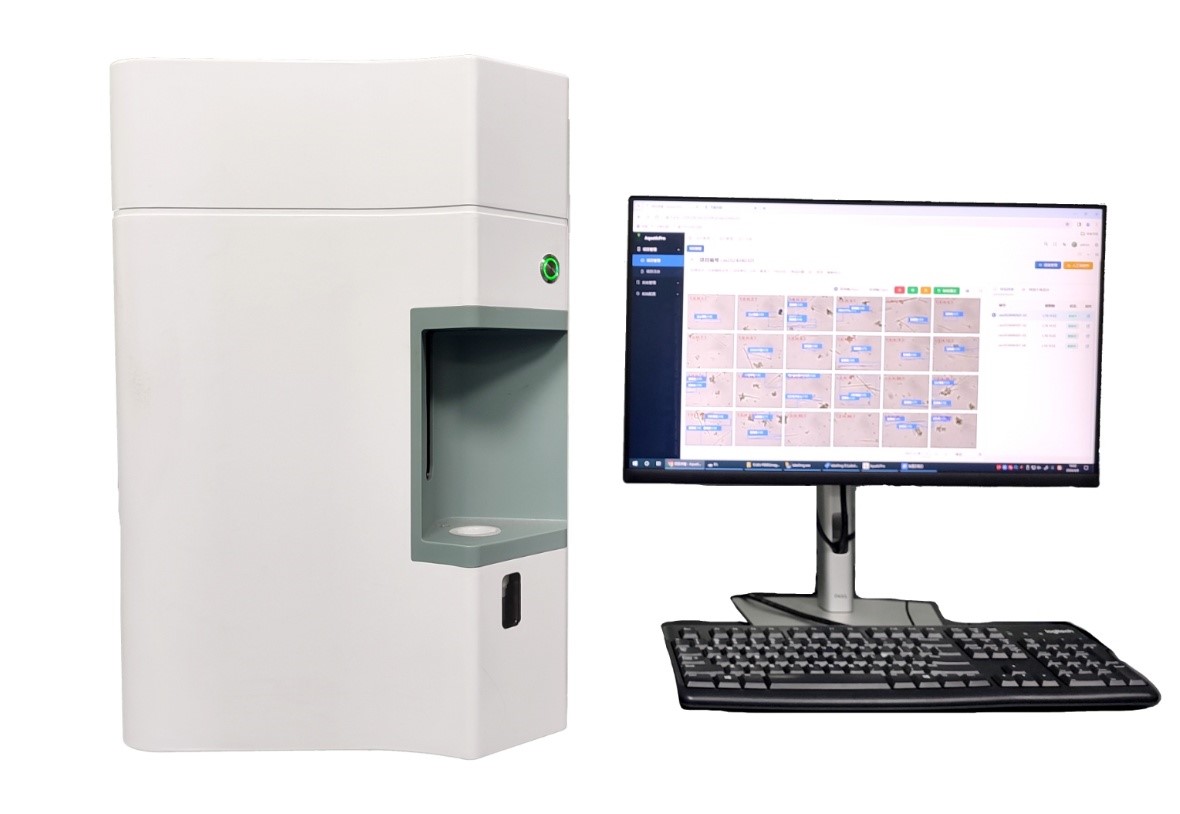

围绕AI在生态监测中的应用转化,水生所科研团队已研发多款智能化设备,包括用于样品自动处理和快速识别的浮游生物智能识别系统、底栖动物智能识别系统等。这些设备可以大幅缩短“样品处理-识别-报告”的流程时间,能够为环境风险评估提供更前置的生物学证据;在长时间连续监测、环境评价与水生态治理决策中具有现实意义。

作为长期从事鱼类分类与系统演化研究的学者,何舜平研究员在文中呼吁:在AI驱动的时代,分类学家更需要转变角色,从“命名者”升级为“基准制定者”和“模型校准者”。分类学家对生物性状特征的深刻理解正是训练和启发基础模型不可替代的关键认知,使AI能够更贴近真实的生命规律,而非仅停留在表层统计关联。

该工作揭示了传统分类学与人工智能加速融合的趋势,勾勒出分类学从经验驱动迈向数据与模型驱动的新阶段,并为生态监测智能化及生物基础模型构建提供了可参考的路径框架。

图1 深度学习在生物图像、声音、基因序列与性状特征等方面的应用

图2 应用于浮游生物智能识别与报告的深度学习模型和自动化设备

图3 深度学习模型与环境DNA监测技术结合

图4 基础模型有望解决生物分类学中的基础问题

图5 水生所研发新一代浮游生物智能识别仪(图片来自水生生物数据分析管理平台)

图6 水生所研发新一代底栖动物智能识别仪(图片来自水生生物数据分析管理平台)

水生所陆苏祥工程师为文章第一作者,水生所何舜平研究员、北京大学姚蒙研究员、中国科学院动物研究所郭宝成研究员为文章共同通讯作者。

文章链接:https://www.sciengine.com/SCLS/doi/10.1007/s11427-025-3074-8